活動レポート

障がい者が生きがいを持って暮らせるように:ラオス

2024年1月25日

©Yoshifumi Kawabata

世界の人口のなかで障がい者は

15%

以上

そのなかで途上国に住む割合

80%

以上

障がいのために教育や仕事を諦めている人たちは、

世界中にたくさんいます。

「障がいがあるから、仕方ない」

本人も家族も、周囲も、そう思い込んでしまっています。

社会福祉制度が不十分なだけでなく、

「前世での行いが悪かった報いだ」といった偏見も多いことから、

教育や仕事の機会を得られず、

家に引きこもってしまうケースも少なくありません。

読み書きは、未来への希望を

持たせてくれるファフリディンくん(12歳)

ファフリディンくんのノートを一緒に見るご両親(タジキスタン)

ファフリディンくんのノートを一緒に見るご両親(タジキスタン)

生後6カ月の時に転倒し脳性まひと診断されたファフリディンくんは、今も肢体はまひしたままです。

AARの支援するリハビリセンターに通い、指の動かし方やコミュニケーションの取り方を学んだことで、学習支援室のある学校へ通えるようになりました。

他のクラスメイトと一緒に授業を受けられるようになったファフリディンくんを見て、お父さんは涙をあふれさせて語ります。「いつまでもそばにいてやることはできないから、⼀人で生きていける力を持っていてほしい。読み書きができるというのは、未来への希望を持たせてくれるものです。」

※年齢は取材当時のものです。

特に貧困層においては栄養失調や、予防接種が受けられないことなどから、障がい者の比率が高くなります。

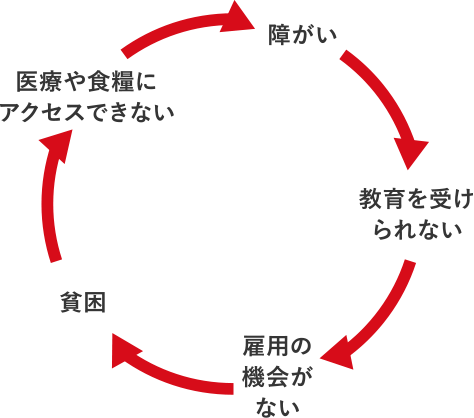

教育を受けられなかったために仕事につけず貧困から抜け出せない、貧困のために、その子どもも栄養不良などで障がいを負ってしまう、という悪循環が存在しています。

世界の人口のなかで障がい者は

15%

以上

そのなかで途上国に住む割合

80%

以上

障がいと貧困の悪循環

©Yoshifumi Kawabata

©Yoshifumi Kawabata

障がいがあっても

できることがあると気づいた。エイ・スェ・ウーさん(22歳)

右ひじで定規を押さえて作業をするエイ・スェ・ウーさん

右ひじで定規を押さえて作業をするエイ・スェ・ウーさん

出稼ぎ先の工場で事故にあい、15歳の時に右肘先を失ったエイ・スェ・ウーさん。障がいを負ってからは、部屋に引きこもってしまったといいます。「私はもう何もできないと思いました。人生の希望が無くなったような気持ちでした。」

たまたま聞いていたラジオで、AARが運営する障がい者職業訓練校について知り、すぐに入学を決意。さまざまな障がいを持つ仲間と出会い、障がいがあってもできることがあると気づいて笑顔を取り戻したと言います。

「今は、洋裁の技術を活かして働いています。将来は、自分が助けてもらったように、他の障がい者を支えたい。障がいがあってもできることがあると伝えたいです。」

※年齢は取材当時のものです。

©Yoshifumi Kawabata

AARは、障がいの有無に関わらず、

すべての人が教育や仕事の機会を得て、ともに暮らせる社会を目指し活動しています。

身体が不自由な男の子に、車いすを提供(タジキスタン)

理学療法士とともに、補助具の提供や

リハビリ指導をおこなっています。

社会福祉制度が不十分な国や地域では、リハビリや補助具は十分普及していません。できる仕事が限られることから貧困状態にある方々も多く、為す術もなく諦めている障がい者や家族が多くいます。AARは理学療法士とともに、リハビリ指導を行い、障がいの程度などを確認して、補助具を提供しています。初めて使う車いすや義足に、感激して涙をこぼす方もいます。

AARの支援で学校に通うえるようになった男の子(カンボジア)

すべての子どもたちが必要な配慮を受けながら、

ともに学ぶ「インクルーシブ教育」

障がいの有無や人種、言語の違いなどにかかわらず、すべての子どもたちが個々の特性に応じた配慮を受けながら、ともに学ぶ機会を得られることを「インクルーシブ教育」といいます。AARは特に障がいのある子どもに焦点をあて、このインクルーシブ教育を推進するため、学校の設備建設や教員研修、地域での啓発活動などを行っています。

障がい者のための職業訓練校(ミャンマー)

それぞれにあったスキルを身につけて、

社会的・経済的に自立できるように

障がい者のための職業訓練校を、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで運営しています。洋裁、美容理容、コンピューターの3つのコースがあり、卒業後に社会的・経済的に自立できるよう支援しています。

※障がい者支援活動の基本方針(PDF)に沿って活動しています。